こんにちは、大阪府堺市で自然の力を活かすパッシブハウスの設計・施工を手がける

「つむぐ家」代表、一級建築士の田中です。

突然ですが、皆様に一つ、問いかけをさせてください。

「100年後、あなたのご家族はどのような住まいに暮らしているでしょうか?」

壮大すぎると感じられるかもしれませんが、私たちは今、まさにその問いと真剣に向き合わなければならない時代に立たされています。

機械設備に依存し、窓を閉め切った室内。 利益が優先され、個性を失っていく画一的な街並み。 そして、いつ訪れるとも知れぬ大災害への、漠然とした不安。

こうした「現代の行き止まり」とも言える閉塞感を覚えていた私にとって、まさに啓示とも言える衝撃を与えてくれた一冊の著書があります。

安宅和人氏の『「風の谷」という希望』です。

「未来」とは、今私たちが選んだものの結果

この本の素晴らしさは、単なる未来予測ではない点にあります。 「未来はこうなる」と受動的に待つのではなく、「私たちが望む未来から逆算し、今何をすべきかを決める」という、深い当事者意識を喚起させます。

未来の豊かさは、すべてを人工物で制御することではない。自然の力を理解し、その流れの中に身を置くことで得られる。危機感の根底には、東北地方などで目にした「震災ではなく、単に人が戻らない」ために消滅していく美しい集落の姿があります。一度放棄された土地は、豊かな森に還るのではなく、管理されない「荒れ地(原生林)」と化します。これは、我々が次の世代に残すべき未来ではない、という強い問題提起です。

このまま都市集中が進むと、映画『ブレードランナー』で描かれたような、「都市にしか人間が住めない未来」が訪れると著者は警告します。これは、人類が数千年かけて育んできた多様な居住空間、文化、歴史、そして豊かな生態系を「すべて放棄する」ことに他なりません。

安宅氏は、これらの課題解決として、システムが「オープン」であること、自然としなやかに「共生」すること、そして何より「未来から今を考える」ことの重要性を説いています。

読み進めるうちに、私は深い感銘を覚えずにはいられませんでした。

「私たち『つむぐ家』が実現しようとしている思想は、まさにこの本が示すものと軌を一にしている」そう感じました。

ここからは、なぜこの著書が私たちの家づくりと深く共鳴するのか、その核心に触れる部分を共有させていただきます。

1. 命の哲学:「壊れ方」から考える、未来の守り方

安宅氏は、まず未来の不確実性を受け入れる「しなやかさ」を説いています。 私たちが暮らす日本は、地震という不確実性のただ中にある国です。

多くの方が家を建てる時、「地震に強い家」を求められます。しかし、私たちはあえて逆の視点から思考します。 「建築でもっとも大切なことは、壊れる時の事をどれだけ考えられてつくるか」 「最期のありようから逆算することで、どう建てるか(生きるか)が決まる」

これこそが、私たちの哲学です。 日本の住宅は、「寿命を全うするよりも早く、大地震で壊れる可能性の方が高い」私たちはこの厳然たる現実から目をそらすことなく、向き合います。

だからこそ、私たちは「絶対に壊れない家」という祈りにも似た願望ではなく、**「どう壊れるかをコントロールする」**という思想を選びます。

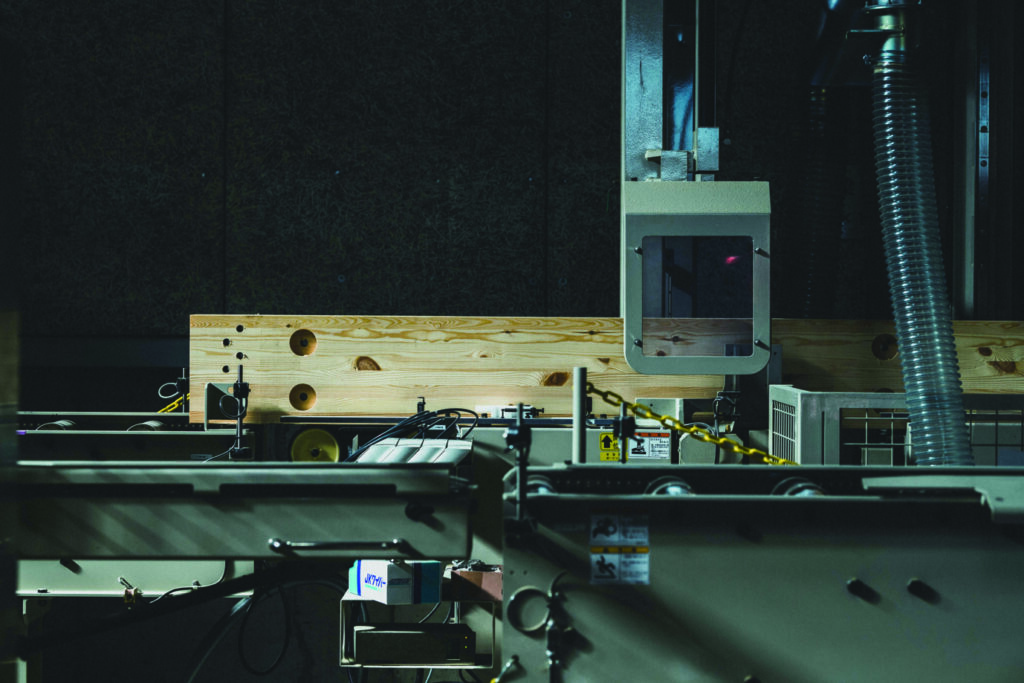

一般的な設計(特に許容応力度計算)では、想定外の地震で建物がどう壊れるかを予測することは不可能です。限界を超えた瞬間に一瞬で倒壊してしまうかもしれません。 しかし、私たちが建てる「SE構法(重量木骨)の家」は異なります。 幾度もの実験を繰り返し、「柱が折れる前に、ゆっくりと時間をかけて倒れる」ように緻密に計算されているのです。

一瞬で圧壊するのか、ゆっくりと倒れ、避難する時間を稼げるのか。 それこそが、建築において**「命を守るための最後の一線」**だと考えます。

未来の不確実性(=大地震)と誠実に向き合い、最悪の事態を想定して「壊れ方」を設計する。 これこそが、未来の命を守るという私たちの答えなのです。

2. 器の哲学:「オープン」な家だけが、世代を超える

安宅氏の言う「オープンなシステム」とは、すなわち「変化に対応できる、余白のあるシステム」です。

現在の住宅業界を見渡してみると、どうでしょうか。

「商品化するのはたくさん売るため」「たくさん売るのは利益を増やす為」…

その結果、目先の家族構成や流行に「最適化」されすぎた、変更の許容度が低い「閉じた」家ばかりが増えてはいないでしょうか。

私たちは、「住まいは『商品化』してはいけない」という強い信念を持っています。

なぜなら、ご家族の姿は時と共に変化し続けるからです。

お子様が生まれ、成長し、やがて巣立っていく。そしてご夫婦二人になり、また次の世代が関わるかもしれない。だから、私たちは「スケルトン・インフィル」という考え方を採用します。

家の強固な骨格(スケルトン)と、内装・設備(インフィル)を分離させます。

構造上、外せない柱や壁を極限まで減らす設計により、ご家族の変化に合わせて間取りを自由に変更できるようにするのです。

「子、孫、ひ孫、玄孫(やしゃご)、来孫(らいそん)」

私たちは、そこまで未来を見据えています。 変化に対応できない「閉じた」家は、その価値を一世代で終えてしまうかもしれません。 変化を許容する「オープン」な家こそが、家族の物語を刻みながら世代を超えて生き続ける「器」となり得ます。

3. 暮らしの哲学:「機械依存」から、「五感が喜ぶ」家へ

著者の思想の根幹には、「自然との共生」があります。 これもまた、私たちの家づくりの中心にある価値観です。

つむぐ家のコンセプトは、「機械依存せず自然を愉しむ家」。

少し想像してみてください。 夏はエアコンを最大にし、冬は床暖房をつけ続ける。窓は常に締め切ったまま。 それは、果たして本当に「快適」と呼べるのでしょうか。 私たちは、機械に依存しすぎるあまり、五感が鈍ってはいないでしょうか。

私たちの拠点は、堺市。 夏は大阪湾からの湿った海風が吹き、冬は北西からの季節風が体感温度を下げます。 この風土を「敵」として機械で制御するのではなく、「味方」としてその恵みを活かします。

無垢床の柔らかな足触り。ドイツ製紙クロスのしなやかな調湿性。心身に安全な無害の塗料。 「本物の素材」に囲まれた暮らしは、五感をストレスから解放してくれます。 「花を生けたり、庭を眺めたり、空を見上げたり」 そんな当たり前の日常が、かけがえのない豊かさとして感じられるはずです。

家事動線を最適化して生まれた「時間」を、ご家族と自然を眺める「充実した時」へと変えていく。 それこそが、私たちが提供したい**「心に余白をつくる」**暮らしです。

あなたが住む場所を、「風の谷」に

『「風の谷」という希望』は、遠い未来の理想郷を語ったものではなく、今この瞬間から私たちが選択すべき「生き方」の一つであると、私は受け止めています。

・未来の命を守るため、「壊れ方」から誠実に設計する家。

・世代の変化を受け入れる、「オープン」な器としての家。

・五感を解放し、「自然を愉しむ」余白のある家。

これこそが、「つむぐ家」が堺の地で創り出そうとしている、未来の姿に他なりません。

家は、消費される「商品」ではありません。あなたと家族の未来を「つむぐ」、かけがえのない場所なのです。

よろしければ、ご一緒に、100年後の街並みを創る旅に出ませんか。

もし私たちの思想に少しでも共鳴していただける部分がありましたら、ぜひ一度、私たちの家づくりに触れてみてください。

未来は、私達が創るものです。 皆様との出会いを、心よりお待ちしております。

つむぐ家の価値観を「個別相談」や「住まいづくり講座」でご確認ください

そんな「つむぐ家」にご興味のある方は、是非「住まいづくり講座」や「個別相談」へ。

どちらも完全無料で売り込み営業は一切ありません。

これからどんな家にしようか考えているあなたが後悔しないよう、伝えたいことがたくさんあります。

私たちは先人から頂いたように、次の世代へ、日本の住まいのことを伝えて行かなければいけません。

家を建てる本当の理由を一緒に考えましょう。

あなたはなぜ家をたてますか?

<ご予約・お問い合わせ方法>

大阪でSE構法のパッシブハウスを建てるなら

省エネ性能トップクラス (実績値:断熱性Ua値0.24 気密性C値0.1)

自然を愉しむ注文住宅【つむぐ家】

一級建築士事務所・工務店